Retomamos el relato protagonizado por Salvador Morel, el protagonista de La ley de los caídos, que ofrecemos a nuestros nuevos lectores para que se introduzcan en el mundo de los Repudiados.

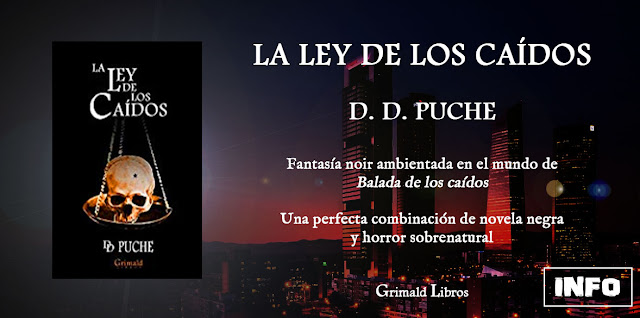

Balada de los caídos y La ley de los caídos (D. D. Puche) son novelas de fantasía noir ambientadas en un mundo de ángeles caídos que sufren un eterno castigo viviendo ocultos entre los mortales. Una combinación de misterio, terror y melancolía. Publicadas por Grimald Libros.

EL ALQUIMISTA

Un relato del mundo de los caídos,

ambientado en el Madrid de la posguerraII

Lo curioso del Alquimista es que

se dejaba ver mucho para lo reservado que era su oficio, o mejor dicho, la

naturaleza concreta de sus investigaciones. No era extraño encontrárselo en

cafés concurridos como el Comercial o el Continental, o en restaurantes como el

Lhardy, donde tenía por costumbre degustar el cocido los jueves, o en tabernas

como Casa Labra, de cuyas tajadas de bacalao rebozado no se privaba,

acompañadas de un buen valdepeñas. Era un hombre amante de los pequeños

placeres de la vida, al que nunca se vio hacer ostentación económica ni

presumir de nada ni pronunciar una palabra más alta que otra. Tampoco era

arisco ni rehuía el contacto de nadie: a quien quisiera sentarse a su mesa, lo

invitaba cortésmente, y hasta estilaba hacerse cargo de la cuenta, o al menos,

según esa costumbre tan española, propia de hidalgo sin blanca, competía por

pagar la consumición de sus acompañantes, como gesto de liberalidad. Aunque no

derrochara, no debían de faltarle recursos, si lo que se decía de él era cierto:

que sabía acrecentar la masa de los metales nobles; que destilaba elixires que

extendían considerablemente la longevidad; que hacía cápsulas y ampollas en las

que concentraba el élan vital de los mendigos y los huérfanos, las

cuales proporcionaban fuerzas adicionales a los caídos. Vitaminas para los

inmortales, por así decirlo.

Todas estas cosas, y más, se contaban

del Alquimista ‒y él dejaba que se dijeran‒, cuyo verdadero nombre, que nunca

ocultó, era Rodrigo Díaz de Heredia. Pero lo cierto es que él nunca habló de tales

asuntos, ni le ofreció semejantes servicios a nadie, ni caído alguno de Madrid

pudo afirmar jamás fehacientemente que se los hubiera proporcionado. Todo eran

habladurías. El único hecho contrastable es que el Alquimista nunca hablaba de

su trabajo con nadie. Y eso que le gustaba mucho hablar. Alrededor de él se

creó toda una leyenda negra que lo envolvía en un halo de misterio. Y a él, no

cabe duda, le gustaba mantener ese halo. No era malo para el negocio, al

parecer.

Su repertorio, a la hora de

conversar en tascas y cafés, era amplio y profundo; sabía de muchas cosas y

hablaba de todas ellas con calma y rigor. Pero, lejos de la solemnidad con que

los caídos de su edad suelen expresarse, el Alquimista era sencillo en las

palabras y campechano, por no llamarlo castizo, en las formas. Lo mismo hablaba

de toros que de las noticias relativas a la reconstrucción de Europa que de las

innovaciones técnicas que llegaban de América; y siempre lo hacía con proximidad

e interés, lejos de esa indiferencia aristocrática propia de los inmortales. Se

adaptaba a sus interlocutores perfectamente y siempre era cordial; huía de toda

pedantería. Por eso, su mesa nunca estaba vacía ‒ni de caídos ni de mortales,

quienes lo tenían por un erudito, un profesor jubilado, un anticuario o algo

por el estilo‒, ya fuera a la hora del café o a la del vermut. A todo el mundo lo

trataba igual, a nadie le negaba su grata conversación, y nunca parecía

contrariado ni se salía de su comedido tono habitual. Con estos mimbres, es

natural que fuera un hombre bien considerado por todos. Y, sin embargo, era

temido por los que conocían su dedicación, aunque no supieran mucho, en verdad,

de sus discretas investigaciones, sobre las que nunca, jamás, hablaba

con nadie. De cualquier otro tema, lo hacía profusamente; de su trabajo, bajo

ningún concepto. Pero no se molestaba ni respondía mal cuando alguien, inoportunamente,

le preguntaba al respecto ‒algo que todos aprendían pronto a no hacer‒, sino

que sonreía suavemente y apartaba la mirada, dándole un sorbo a su vaso y cambiando

hábilmente de tema. Ese asunto, así pues, seguía siendo un enigma.

Al contrario, nunca se explayaba

tanto, nunca era tan abierto y locuaz, como cuando se trataba de hablar de

libros. Entonces su erudición se desbordaba, así como sus recursos expresivos ‒porque

era un hombre ciertamente dotado para la palabra‒. En su larga vida le había

dado tiempo a leerlo todo, al parecer; y no es ya que tuviera un dominio

vastísimo de la letra de los autores, sino también de su espíritu. Como si los

hubiera conocido a todos en persona y tuviera conocimiento de detalles de sus

vivencias que, de otro modo, sería imposible tener. Daba igual que la

conversación girara en torno a la autoría de los poemas homéricos, o a la

poesía cortesana germánica del siglo XV, o a las tribulaciones que llevaron a

Verlaine a escribir versos tan sangrantes; siempre era como si él hubiera

estado allí viendo su gestación, el proceso previo. Esto maravillaba

incluso a otros caídos, pues aunque en sus largas vidas llegaban a atesorar

grandes conocimientos, y con los recuerdos de vidas anteriores éstos se

multiplicaban, hasta para ellos era difícil haber tenido semejante cúmulo de experiencias.

Pero el Alquimista honraba su enigmática fama y hacía gala de un saber que no

era explicable ni por una dilatadísima trayectoria vital ni por la mera

erudición.

Aun así, tenía una de las

bibliotecas privadas más selectas de Madrid, la cual, además, se había surtido

no poco con adquisiciones que sólo el expolio de la guerra había hecho

posibles. En estrecho contacto con libreros de todo el mundo, pero también con “conseguidores”

de libros raros y escasos de los que no se encuentran ni en las mejores librerías

‒códices medievales, primeras ediciones de obras perdidas hace siglos, libros

de ocultismo de los que sólo circulan copias manuscritas, etc.‒, se había hecho

con muchas joyas de otras bibliotecas saqueadas durante el conflicto, si bien a

precio de oro. Se decía que había invertido una tremenda fortuna en su

colección personal, pero el dinero nunca pareció ser una preocupación para él,

aunque tampoco hiciera ostentación de riqueza.

Fue esa colección lo que llevó a Morel a tener un primer contacto con el singular personaje. La ocasión fue un encargo de su clan, que envió a tratar con el Alquimista a uno de los suyos, un tal Andrés Fierro, un bibliófilo versado en la poesía provenzal tardomedieval y en la literatura italiana renacentista. Como buen Sibarita, era un esteta empedernido, capaz de quedarse embelesado durante horas tras un recital poético o la lectura de unos fragmentos de Petrarca o Boccaccio, como un mortal que hubiera fumado opio. A Fierro, en teoría, tenía que acompañarlo Joanna, pero ésta había tenido que partir urgentemente para ocuparse de un asunto relacionado con unas propiedades que habían sido de su familia, en el sur de Francia. Así que le pidió a Morel que ocupara su lugar y se asegurara de que Fierro cumplía su cometido, pues si ella había de acompañarlo era precisamente por el temor de los suyos a que volviera sin el libro que anhelaban tener, una extraña obra poética occitana del siglo XIII. Y es que Fierro era tan ducho en su campo como capaz de quedarse absorto por la contemplación del manuscrito y volver en sí horas después, ya de vuelta en casa, habiendo regresado sin él. Su cometido era peritar el original y verificar su autenticidad, pero Joanna llevaría a cabo la compra, por un precio que ya había sido convenido con Edgardo Lafuente, por aquel entonces Tesorero y Curador de los Almas Errantes de Madrid, esto es, responsable de las adquisiciones y de la preservación de la colección artística del clan, depositada en un palacete frente al Retiro.

A Morel, en suma, le dieron una cartera de piel llena de billetes y el cometido de no regresar sin el manuscrito que Fierro debía evaluar. Era una tarea sencilla; no había desconfianza hacia el Alquimista, famoso por cumplir su palabra. Simplemente, no querían dejarle la suma al distraído Fierro. Y fue así como, una mañana soleada de abril, Morel visitó el piso en que residía el Alquimista, una gran vivienda en un inmueble discretamente elegante de la calle Velázquez. Allí los recibió cortésmente a él y a Fierro y los invitó a tomar un café que les sirvió una sirvienta mortal de fuerte acento gallego, mientras charlaban un rato, antes de dirigirse a su biblioteca para examinar el manuscrito.

Fue esa colección lo que llevó a Morel a tener un primer contacto con el singular personaje. La ocasión fue un encargo de su clan, que envió a tratar con el Alquimista a uno de los suyos, un tal Andrés Fierro, un bibliófilo versado en la poesía provenzal tardomedieval y en la literatura italiana renacentista. Como buen Sibarita, era un esteta empedernido, capaz de quedarse embelesado durante horas tras un recital poético o la lectura de unos fragmentos de Petrarca o Boccaccio, como un mortal que hubiera fumado opio. A Fierro, en teoría, tenía que acompañarlo Joanna, pero ésta había tenido que partir urgentemente para ocuparse de un asunto relacionado con unas propiedades que habían sido de su familia, en el sur de Francia. Así que le pidió a Morel que ocupara su lugar y se asegurara de que Fierro cumplía su cometido, pues si ella había de acompañarlo era precisamente por el temor de los suyos a que volviera sin el libro que anhelaban tener, una extraña obra poética occitana del siglo XIII. Y es que Fierro era tan ducho en su campo como capaz de quedarse absorto por la contemplación del manuscrito y volver en sí horas después, ya de vuelta en casa, habiendo regresado sin él. Su cometido era peritar el original y verificar su autenticidad, pero Joanna llevaría a cabo la compra, por un precio que ya había sido convenido con Edgardo Lafuente, por aquel entonces Tesorero y Curador de los Almas Errantes de Madrid, esto es, responsable de las adquisiciones y de la preservación de la colección artística del clan, depositada en un palacete frente al Retiro.

A Morel, en suma, le dieron una cartera de piel llena de billetes y el cometido de no regresar sin el manuscrito que Fierro debía evaluar. Era una tarea sencilla; no había desconfianza hacia el Alquimista, famoso por cumplir su palabra. Simplemente, no querían dejarle la suma al distraído Fierro. Y fue así como, una mañana soleada de abril, Morel visitó el piso en que residía el Alquimista, una gran vivienda en un inmueble discretamente elegante de la calle Velázquez. Allí los recibió cortésmente a él y a Fierro y los invitó a tomar un café que les sirvió una sirvienta mortal de fuerte acento gallego, mientras charlaban un rato, antes de dirigirse a su biblioteca para examinar el manuscrito.

Puede que te interese ver este vídeo."¿Por qué nos gustan las historias de terror?"

![https://www.facebook.com/Baladadeloscaidos/posts/1377601839048215?__xts__[0]=68.ARBIZD4lI65njIrHsx3Z6mTtCQzMf7eAq2Ff3UUP1CTa8jNxiBrmztlcw1H5n-55GC-bkkIIceRUd7m5JxK7HIn6fOl5UkM2niDOlDhczrt1DPGiFs1pxlGzzfZ10-cXDW3g72oU1ewBpPckiWPU4SEf0v5Ly5yOtA26Ler1z7y9EIS7fjDc5H9aMuYX-NG8qKLu8eTX-5e0t9HvuFM9FwqOqAbw9_pnY9RpVvVLAkLjuemyhto8Ucew4O29onh05PutbwsssofrSVnYJUbJdnFsHZ1jeQfCcJ9o1b9Jkhd6kF0FF_mk01ik9XPetXfoZAn4WT28RgsjyaswQpegm_iyhg&__tn__=-R](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSj7NfNuR4JvGThCpg0m8b4uc92tBBRX7At7Fs7VH2mbLAKRH662LpLFaS1D3r5ID7U-LNDjI88SXCrQanBWUZgK6ydf48i3Ntm8jM8i_DNRhYqVXvgBEbop5cAOm5fNDxryy7d7kSAuM/s1600/6.jpg)

No hay comentarios:

Publicar un comentario