¿Quieres entrar en el mundo de los caídos? Lee este relato protagonizado por Salvador Morel, el protagonista de La ley de los caídos.

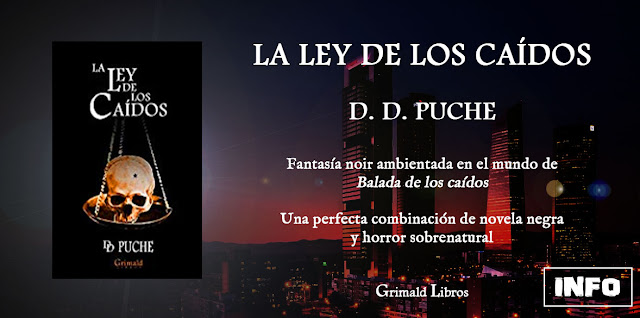

Balada de los caídos y La ley de los caídos (D. D. Puche) son novelas de fantasía noir que nos introducen en un mundo de demonios que sufren un eterno castigo viviendo ocultos entre los mortales. Una combinación de terror, misterio y melancolía. Publicadas, en papel y digital, por Grimald Libros.

EL ALQUIMISTA

Un relato del mundo de los caídos,

ambientado en el Madrid de la posguerra

I

Ocurrió durante la posguerra.

Madrid, donde la República resistió hasta el final, se había convertido en una

ciudad gris y deprimida, en la que la destrucción material no era ni por asomo

tan grave como la derrota moral que se dejaba sentir. Ésta tenía consecuencias

espirituales, cómo no, que para los caídos se hacían patentes en las auras de

las personas y de los edificios, en los flujos de energía de las calles y

avenidas, en las leves vibraciones en su piel que despertaban las plazas y mercados

abarrotados de gente buscándose la vida. La muerte y la tristeza hervían todavía

en la capital.

Eso no importaba mucho a los más

viejos entre los caídos, acostumbrados a ver cambiar el mundo de los mortales

como quien sigue un serial radiofónico o una novela en los que no se juega nada

esencial; su supervivencia, en aquella ocasión, no se veía amenazada ‒como sí

lo estuvo en otras catástrofes del pasado‒, y los negocios que manejaban desde el

anonimato tampoco. Es más, la reconstrucción tras la contienda estaba siendo bastante

provechosa para muchos ellos, bien posicionados en sectores estratégicos de la

industria privada.

Para los más jóvenes, en cambio,

como era el caso de Morel, con apenas quince años desde el Despertar ‒era poco

más que un niño para los suyos‒, aquello era todavía muy doloroso. Estaban aún muy

involucrados emocionalmente en la tragicomedia de los mortales, la veían como

algo propio; y Morel, de hecho, había sido partidario del bando republicano,

aunque no participó personalmente en la guerra. Los caídos no podían: todos

fueron neutrales en la práctica. Ya se lo decían los demás: «no te mezcles en

sus asuntos. Déjalos pasar. Ellos habrán muerto y serán olvidados y tú aún

serás joven. Nuestra medida del tiempo es otra, y nuestros asuntos miran a

largo plazo». Era la postura generalizada, y desde luego era la de los pocos

miembros de su familia, los Almas Errantes, que había en España, más

preocupados por la contemplación estética y los más refinados placeres que por

los asuntos mundanos. Incluso durante los bombardeos, estuvieron más

preocupados por los fondos del Museo del Prado que por las pérdidas humanas.

«El arte es eterno, la vida humana frágil y marchita. Hay que poner la atención

en lo duradero, no en lo efímero; eso no es sabio», le decía Joanna, con la que

estaba por entonces. Él asentía silenciosamente, mientras negaba en su

interior. Y ella lo sabía, claro, y sonreía con cierta condescendencia. Se daba

cuenta de todo, y se lo perdonaba. Lo duplicaba en edad ‒ella tendría en esa

época en torno a sesenta años‒, aunque apenas parecía una veinteañera. Y seguiría

así durante décadas.

Balada de los caídos

Tapa blanda | Digital (epub) | En Amazon

La ley de los caídos

Tapa blanda | Digital (epub) | En Amazon

Tapa blanda | Digital (epub) | En Amazon

La ley de los caídos

Tapa blanda | Digital (epub) | En Amazon

Morel no era todavía Juez; no

tenía ni la edad ni la experiencia para serlo. Apenas dos años antes había sido

reconocido como miembro de pleno derecho de la comunidad, mediante la ceremonia

del Renacimiento. En aquellos años inciertos, en una ciudad no del todo

reconstruida, bajo un régimen autoritario que perseguía todo lo que había sido valioso

para él hasta entonces, se limitaba a vivir de las rentas que proporcionaba su

clan. Los Almas Errantes ‒los Sibaritas, o Poetas, como también los apodaban, por ser tan dados a

la belleza y el arte‒ eran pocos, pero estaban bien acomodados, gracias a sus

colecciones de arte, joyas y antigüedades. Sólo con la venta de pequeñas partes

de las mismas, tras la guerra ‒era sorprendente la cantidad de gente que

resultó beneficiada con el cambio de régimen y de repente tenía grandes sumas

que gastar‒, obtuvieron un capital que les daba generosos intereses. Los bancos,

desde luego, no salieron perdiendo con la guerra; nunca lo hacen. Además de esas rentas, tenían un buen puñado

de acciones en empresas francesas y suizas, lo que les garantizaba su despreocupado

tren de vida.

Incluso con las tropas nacionales

al otro lado del campus de la Universidad Central, habían estado celebrando

actos sociales en pisos lujosos de Retiro y Alcalá, ya fuera para disfrutar de

un Sorolla sacado a escondidas de las zonas ocupadas, o de un cuarteto de cuerda,

o de una lectura poética. Cosas de ese estilo. Y Morel asistía a ellas del

brazo de Joanna, para la cual ése era el único sentido de la vida. Un hedonismo

sofisticado y espiritual, lejos de las pasiones por el poder o de los placeres más

brutales, propios del resto de los caídos, a los que miraban con aires de

superioridad. Él también era sensible a esa sofisticación, alimentada además

por sus ritos de formación e iniciación, que le habían dado una forma imborrable

a su alma. Pero, con sus sentidos sobrenaturales saturados de ese olor a muerte

y escombros que nunca terminaba de disiparse, no le parecía que se pudiera

llegar a disfrutar plenamente de esas cosas; no en un mundo así, no mientras

todo estaba hecho pedazos. Aquello le parecía una farsa, la huida de un

colectivo incapaz de enfrentarse a la realidad. Prácticamente desde el principio,

su distanciamiento de los Sibaritas se hizo patente; Morel pensaba en su fuero íntimo

que no había sido seleccionado por el clan adecuado ‒aunque ninguno de los

demás le parecía mejor‒, y en realidad sólo su amor hacia Joanna le hacía

soportar toda aquella escenificación narcisista. Pero sus días con ella estaban

también contados, aunque no quisiera asumirlo.

En la posguerra madrileña, todos

los caídos de la región ‒que serían cosa de un centenar‒ buscaban mantener el

estatus anterior a la destrucción, y a ser posible, aprovechar la coyuntura para

incrementarlo. Se dedicaban a eso incluso las familias más poderosas, como los

Herederos de la Raza Celestial ‒conocidos como los Marqueses‒ y los Portadores

de la Luz ‒apodados los Antorchas‒. Aunque ya venían controlando a los mortales

desde las sombras, una guerra civil lo trastoca todo, y hay que conseguir

nuevos contactos entre las cúpulas dominantes, así como siervos, o sea, los

mortales iniciados en el secreto de los caídos. Esto se hace muy necesario cuando

los anteriores estaban en el bando perdedor, y hay que recomponer toda una red

de favores e influencias. Se decía en los mentideros de la ciudad que los cabecillas

del alzamiento contra la República, quizá hasta el mismísimo Franco, eran

acólitos de los Marqueses, ya tuvieran conocimiento de su auténtica naturaleza

o no; pero lo cierto es que, hasta donde se sabía a ciencia cierta, éstos no

habían tenido nada que ver con la guerra, y a lo sumo su error había sido por

omisión: no la habrían visto venir o no habrían hecho todo lo posible por

evitarla. Parecía un asunto entre mortales que, de hecho, perjudicaba la

estabilidad reinante de las distintas comunidades de los caídos del país, especialmente

la madrileña. Y los caídos no son muy dados a favorecer los cambios. Les gusta

la inercia, lo perdurable, como a cualquier aristocracia, por más que ésta siempre

flote sobre las transformaciones, que nunca llegan a tocar su fondo.

Pero, si la mayoría de los

Repudiados se dedicaban a administrar lo mejor posible las consecuencias de la

guerra, había algunos que vivían directamente de ellas; que se alimentaban de

esa conmoción espiritual, de los flujos emocionales que la devastación y las

represalias produjeron. Esa energía estaba en todas partes, era el aire que los

caídos respiraban; pero en vez de limitarse a percibirlo, como algo más o menos

desagradable, había quien sabía destilar esa energía y aprovecharla. El

más importante de ellos fue el Alquimista, un caído del que se sabía poco,

aparte de que tenía una edad considerable ‒no menos de doscientos años‒, y

según se decía, era oriundo de Toledo; allí, al parecer, había sido introducido

en círculos de hermetismo extremadamente reservados, incluso para los de su

estirpe.

Salvador Morel protagoniza la

novela La ley de los caídos,

ambientada en el presente. Puedes encontrarla en…

![https://www.facebook.com/Baladadeloscaidos/posts/1377601839048215?__xts__[0]=68.ARBIZD4lI65njIrHsx3Z6mTtCQzMf7eAq2Ff3UUP1CTa8jNxiBrmztlcw1H5n-55GC-bkkIIceRUd7m5JxK7HIn6fOl5UkM2niDOlDhczrt1DPGiFs1pxlGzzfZ10-cXDW3g72oU1ewBpPckiWPU4SEf0v5Ly5yOtA26Ler1z7y9EIS7fjDc5H9aMuYX-NG8qKLu8eTX-5e0t9HvuFM9FwqOqAbw9_pnY9RpVvVLAkLjuemyhto8Ucew4O29onh05PutbwsssofrSVnYJUbJdnFsHZ1jeQfCcJ9o1b9Jkhd6kF0FF_mk01ik9XPetXfoZAn4WT28RgsjyaswQpegm_iyhg&__tn__=-R](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSj7NfNuR4JvGThCpg0m8b4uc92tBBRX7At7Fs7VH2mbLAKRH662LpLFaS1D3r5ID7U-LNDjI88SXCrQanBWUZgK6ydf48i3Ntm8jM8i_DNRhYqVXvgBEbop5cAOm5fNDxryy7d7kSAuM/s1600/6.jpg)

No hay comentarios:

Publicar un comentario